合宿でとるプロの免許!

仕事に役立つ車種を中心に、「できるだけ早く!」「できるだけ安く!」

免許を取得いただけるよう「しっかりとした教習」と「スケジュール」

さらに「価格」でみなさまをお待ちしております。

合宿免許の流れ

【企業様の場合】

メールでのお問合せ

お申込み

ご入所(受講者本人)

複数人での

受講も

お受けして

おります

まずはお問い合わせください

合宿免許の流れ

【個人様の場合】

-

お申込み

合宿お問い合わせフォームに必要事項をご記入いただき、お申込ください。 -

入所書類の送付

当教習所より返信と共に入所関係の書類を送付いたします。 -

お支払/書類提出

振り込みでのお支払いをお願いします。 -

入所

手続きは完了です。

持ち物を準備して入所日にお越しください。

保証内容等

| 項 目 | 内 容 | |

|---|---|---|

| 技能教習 | 規定時限数まで |

追加・延長・補習教習は追加料金が必要。 |

| 修了検定 | 1回分(検定のある車種のみ) |

再検定時は、追加料金が必要。 |

| 卒業検定 (技能審査) |

1回分 |

再検定・審査時は追加料金が必要。 |

| 宿 泊 | 規定時限数での 卒業日まで |

延長時の宿泊は、追加料金が必要。 |

| 食 事 | 提供なし |

自炊スペースあり、近隣に食事処あり。 |

| 備 考 | 保証内容は、入所日から90日間を限度とします。 | |

- 入所には条件があります。

- 淡路市、洲本市、南あわじ市の方は入所をお断りする場合があります。

- 途中退所の場合は、当教習所規定に基づき対処します。

入所料、教習料金、修了検定及び卒業検定各々1回分、適性検査料、宿泊費、

仮免許手数料(2,900円・非課税)※仮免許が必要な車種のみ

追加・延長・補習料金、自由練習料金、再検定料、延長時の宿泊料金(1泊4,400円 税込)、食事代

教習車種と料金及び最短教習日数

- 閑散期間の料金:4〜7月 / 10〜12月

- 令和7年9月1日

繁忙期は、教習料金が変更するので【合宿】お問い合わせフォームにてお問合せください。

| 車種 | 所持免許 | 総額教習 料金(税込) |

最短教習 日数 |

|---|---|---|---|

大型特殊免許

|

普通・準中型 中型・大型等 |

110,800円 | 3日間 |

けん引免許

|

普通・準中型 中型・大型等 |

183,600円 | 5日間 |

大型一種免許

|

中型 | 227,000円 | 6日間 |

| 8t限定中型 | 281,600円 | 9日間 | |

| 準中型 | 316,000円 | 11日間 | |

| 5t限定準中型 | 349,200円 | 12日間 | |

| 普通(MT) | 391,400円 | 13日間 | |

中型一種免許

|

準中型 | 161,600円 | 5日間 |

| 5t限定準中型 | 180,000円 | 6日間 | |

| 普通(MT) | 208,400円 | 8日間 | |

| 準中型免許 | 普通(MT) | 188,000円 | 6日間 |

大型二種免許

|

大型 | 350,400円 | 8日間 |

| 大型+中型・ 普通二種 |

224,800円 | 5日間 | |

| 中型 | 432,000円 | 11日間 | |

| 中型+ 普通二種(MT) |

308,600円 | 9日間 | |

| 8t限定中型 | 488,400円 | 13日間 | |

| 8t限定中型+ 普通二種(MT) |

366,000円 | 11日間 | |

| AT限定解除 |

普通AT・ 5t限定準中型AT 8t限定中型AT |

62,400円 | 2日間 |

|

中型8t |

8t限定中型 | 87,400円 | 2日間 |

|

準中型5t 限定解除 |

5t限定準中型 | 75,400円 | 2日間 |

|

大型特殊+ けん引免許 |

普通・準中型 中型・大型等 |

245,600円 | 9日間 |

- その他の免許をお持ちの方は、お問い合わせください。

- 最短教習日数は目安であり、卒業日を保証するものではありません。

- 割引の適用はありません。

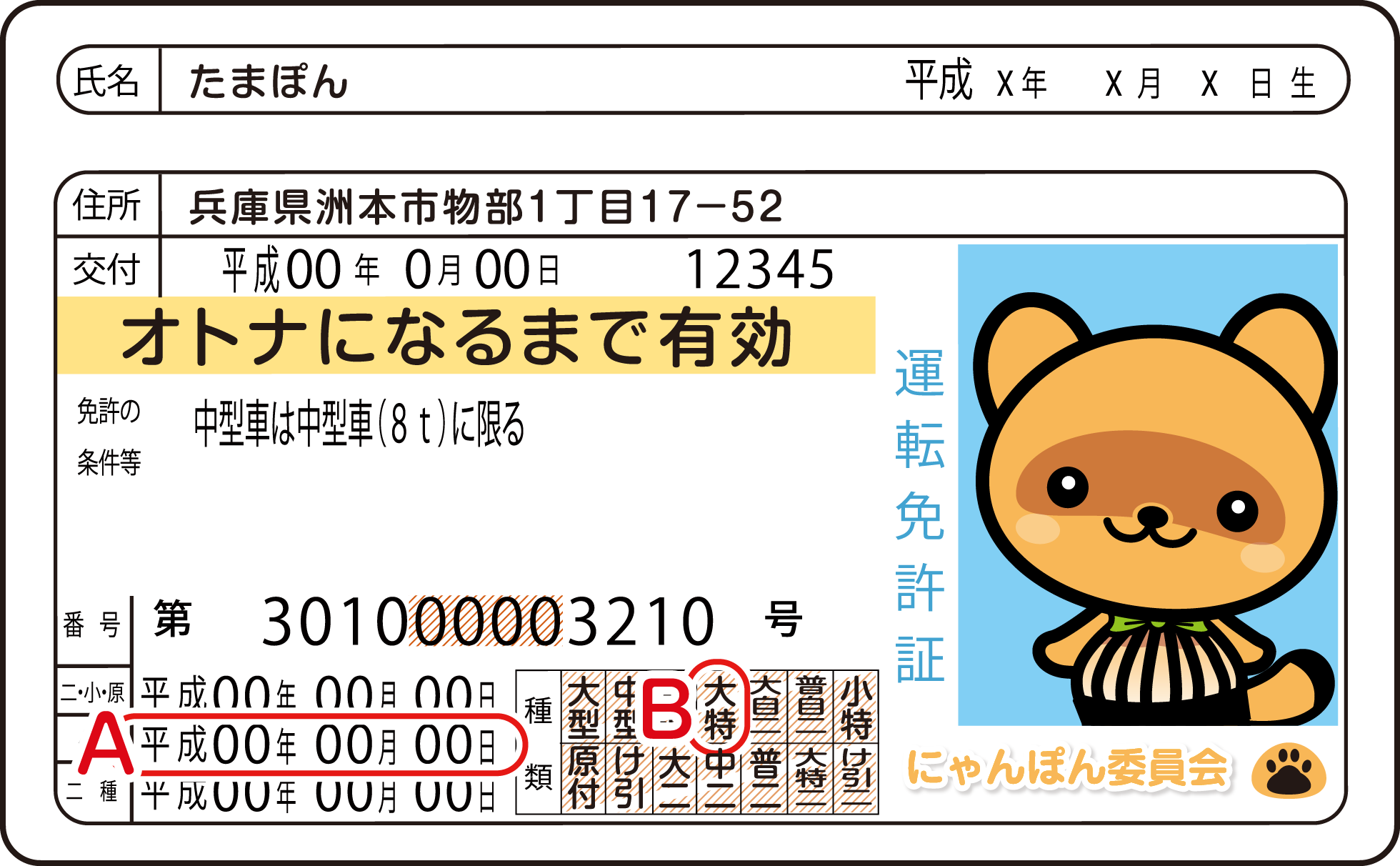

運転免許証の見方

運転免許の取得時期による運転免許の

種類と運転できる自動車の範囲

A B 赤枠で囲んだ部分をチェック

- トラックの運転に係る運転免許(普通、準中型、中型、大型)は、

- 運転免許を取得した時期によって、運転できる

自動車の範囲が異なります。 - 運転免許を取得した時期によって、運転できる自動車の範囲が異なります。

- 自分の保有している運転免許証を確認し、運転できる自動車の範囲を正しく理解しておきましょう。

| 免許の区分 B |

運転できる自動車の範囲 | ||

|---|---|---|---|

| 車両総重量 | 最大積載量 | ||

| 普 通 |

普通免許 | 8トン未満 | 5トン未満 |

| 大 型 |

大型免許 | 8トン以上 | 5トン以上 |

- 平成19年6月1日以前は、トラックの運転に係る運転免許(けん引免許を除く。以下同じ)は「普通免許」と「大型免許」の2種類でした。

| 免許の区分 B |

運転できる自動車の範囲 | ||

|---|---|---|---|

| 車両総重量 | 最大積載量 | ||

| 普 通 |

普通免許 | 5トン未満 | 3トン未満 |

| 中 型 |

中型免許 | 5トン以上 11トン未満 |

3トン以上 6.5トン未満 |

| 大 型 |

大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 |

- 道路交通法の改正により、平成19年6月2日に「中型免許」が導入され、トラックの運転に係る運転免許は「普通免許」、「中型免許」、「大型免許」の3種類になりました。

| 免許の区分 B |

運転できる自動車の範囲 | ||

|---|---|---|---|

| 車両総重量 | 最大積載量 | ||

| 普 通 |

普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 |

| 準 中 型 |

準中型免許 | 3.5トン以上 7.5トン未満 |

2トン以上 4.5トン未満 |

| 中 型 |

中型免許 | 7.5トン以上 11トン未満 |

4.5トン以上 6.5トン未満 |

| 大 型 |

大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 |

- 道路交通法の改正により、平成29年3月12日に「準中型免許」が導入され、トラックの運転に係る運転免許は「普通免許」、「準中型免許」、「中型免許」、「大型免許」の4種類になりました。

施設紹介

完全個室でプライバシーも万全です!

淡路島内では唯一のプロ免許専用合宿施設を教習所の施設内に新設し、各部屋は、「完全個室」の「バス・トイレ」、「テレビ」、「冷蔵庫」、「洗濯乾燥機」、「電子レンジ」付の綺麗な部屋で、ゆっくりとくつろげる空間となっております。

完全個室の綺麗な部屋

各部屋にバス・トイレ、洗濯乾燥機、エアコンが完備

テレビ、冷蔵庫、電子レンジも完備。

アメニティグッズも充実!

【各部屋標準設備】

- テレビ

- ○

- 冷蔵庫

- ○

- 洗濯乾燥機

- ○

- 洗剤

- ○

- ベッド

- ○

- 収納

- ○

- 風呂

- ○

- シャワー

- ○

- トイレ

- ○

- シャンプー

- ○

- ボディソープ

- ○

- クーラー

- ○

- スリッパ

- ○

- 机

- ○

- 椅子

- ○

- -

【共用設備】

- 駐車場

- ○

- IHコンロ

- ○

- 食器乾燥機

- ○

- ゴミ箱

- ○

- 自販機

- ○

- -

持ち物リスト

|

本人であることを確認 できる書類 (免許証のない方)

|

免許証をお持ちでない方は、以下のいずれか1つの書類をお持ちください。有効期限が切れているものやコピーは不可です。

在留カード・特別永住者証明書の番号と住民票記載の番号が同じであることを確認ください。異なる場合は、同一となるよう再度住民票を取り直してください。 |

|---|---|

|

運転免許証 (免許証のある方)

|

免許証をお持ちの方は必ず運転免許証をお持ちください。 有効期限が切れているものやコピーは不可です。 現在有効な運転免許証を紛失されている方は、入所までに再発行を行ってください。 運転免許証と住民票記載の住所が異なる場合は、入所までに同一の住所に変更を行ってください。運転免許証の有効期限が入所期間中に切れる場合は、入所までに更新を行ってください。 |

住民票

|

本籍地または国籍等が記載された発行3ヶ月以内のものをご用意ください。コピーは不可です。 |

印鑑(認印)

|

朱肉を使って押す印鑑をご用意ください。ゴム印・インク補充型は不可です。 |

筆記用具

|

申請書類用に黒のボールペンをご用意ください。 |

|

メガネまたは コンタクト |

視力の条件に満たない方は必要です。 カラーコンタクト・度付サングラスは原則として使用いただけません。 |

中型・大型・二種等の免許をお申込みで、現有免許だけでは条件(経歴)を満たさない方は運転免許経歴証明書をご用意ください。詳しくは個別にご案内します。お気軽にお問い合わせください。

| 取 消 処 分 を 受 け ら れ た 方 |

運転免許 取消処分書 |

欠格期間満了日を証明できる書類(または試験場で確認済みであることの記録) |

|---|---|---|

| 処分者講習 終了証 |

取消処分者講習を受けた事を表す証明書ですが、お住まいの府県によっては、仮免許証を所持した上での受講が義務付けられています。詳しくはお問い合わせください。 |